喵喵咕(Mew Mew Gull)和喵咕咕(Mew Gull Gull)这两个名字都来自海鸥的英文Mew Gull音译,是我在北立交MC群里认识的网友们水群是给我起的,我很喜欢他们,也很喜欢这两个名字。不过对于三次元里的一个大男人来说,名字里带“喵”总会觉得怪,于是后来大家就开始把“喵”字去掉,叫我“咕咕”了。

因此补充一下人设,喵喵咕是像海鸥的猫猫,而喵咕咕是像像猫猫的海鸥,猫猫和海鸥是好朋友,他们有着相同的性格,相同的爱好,以及——相同的我。那么我是猫猫还是海鸥呢?嘛,我也不知道,也许都是吧。

关于我

咕咕我啊,是个内蒙古贫穷小县城来的热爱游戏开发的猫猫/海鸥,小学初中都在县城当地学校读书,高中考到了市一中,算是全市最好的高中,大学来到了哈尔滨工业大学,对,就是那个在你们人类经常刷个不停的抖音上那个被吹捧的很火的学校。

咕咕很怪,就像我一样,既不是猫猫,也不是海鸥。咕咕小学时候经常和关系最好的两个同班同学一起玩,骑自行车,打土仗,玩红警2,那时候的咕咕经常去朋友家跟朋友和叔叔阿姨一起玩扑克,玩到咕咕的妈妈来找才不舍地回去……只可惜咕咕记性不好,一时也只能写出这些。

咕咕是个什么样的人呢?

嘛,咕咕的性格绝对算不上好,或者说很差,脾气暴躁,做事过于较真,不会开玩笑,不会和人打交道,钻牛角尖,说话也口无遮拦,当时在学校里出了名的情商低,虽然这一点在高三那一年有所改变,但杯水车薪依旧是不争的事实。

关于我的几个重要时间点

初二 2017.09-2018.07

自我上了高中以后,我就觉得初中是一个重要的分水岭,我们都正处在12-15岁这个奇妙的年华。

咕咕的家境在当地的小县城里算是相当好的,当地人们都喜欢管我们叫“双职工家庭”。

我家是一个贫穷的小县城,小县城初中里最不缺的就是“混混”,他们学着父母老师抽烟,去父母的酒局为父母挡酒,小小年纪就已经活成了他们家长心里“大人”的样子。

而咕咕家里发生了什么事呢?咕爸被上级调任到别的镇子工作,咕妈去了呼和浩特进修,他们都有自己的事情去做,这意味着咕咕家里没有家长来照看咕咕了,所以他们做了一个决定——送我住校。

在咕咕的班主任看来都是不可思议的事情:学校里住校的人多半是前面提到的“大人”们,一个“双职工”家庭的孩子怎么可能住校去和那帮不学无术的人同流合污。

幸运的是,那时候的咕咕很清楚住校意味着什么,这意味着我要和学校里其他的住校生们一起生活,而,这意味着我将会是这一届里唯一个“双职工家庭”的住校生。所以对于咕咕来说,在住校的这段时间里咕咕得专注于社交关系,我需要保证我住校时候不会被“大人”们打,也得专注于学习,不能变成他们的样子。

那时候学校突然说要搞走班制,就是数学课在强化班上,其他课回到原班上。当时咕咕是全班第七名(初一下的期末考的一塌糊涂),有幸以最后一名的成绩分到了强化班里,我们班分过去的人都坐在了一块,我坐在了全班第一的旁边,为了方便后面就叫她榕榕吧。

从初一开始,榕榕一直是我们班的第一名,只是我和她在班里的座位离得很远而且她也比较内向,所以没什么机会接触到她,了解的也就不多,只是知道认识她的人都会跟我夸她有多么多么好,长得漂亮人也认真之类的,但是一直都没什么实感。刚分强化班那会儿我只知道她有在写小说,而且小有名气(指当时就已经拿到过一笔稿费,大概是平台最低可提现额度100元?),所以认识她的女生们也都会夸她厉害。

分了强化班之后我们俩坐在一块了,初中数学对当时的咕咕来说不算难,老师课上布置的题目咕咕基本都是秒杀完了趴桌等讲题的。有一次咕咕写完课题之后就趴桌了,闲着没事就突然想看旁边的第一名写题,我和她坐在窗边,我看向她的脸,背景是秋天的蒙古高原——南边的太阳就像是破旧的引擎拉着成吨的货,用力照着这片荒漠草原但气温怎么也热不起来,干燥的空气中带着黄土的涩却又时而能闻到草的鲜嫩,这季节就连蒙古族最喜爱的云都不愿意露面装点一下天上这片蓝,但总而言之,天很亮,教室的玻璃也很亮,她的侧脸在阳光下形成一道完美的剪影,自来卷的头发像是一根松鼠尾巴缩成一团,没能压进发圈的部分则给剪影上了一道浅浅的高斯模糊。她坐的很直,不驼背也不耸肩,微微低下的头让刘海和两鬓角的发丝垂下在光晕中点缀着她“别人家的孩子”的完美形象。

是的我看呆了,她发现了趴在桌上的我的目光,但是因为不熟,就没管我。自那以后我就每天都趴桌看她学习,数学课成了我最期待的课。

“同桌的你,曾是我期待上课的理由。”

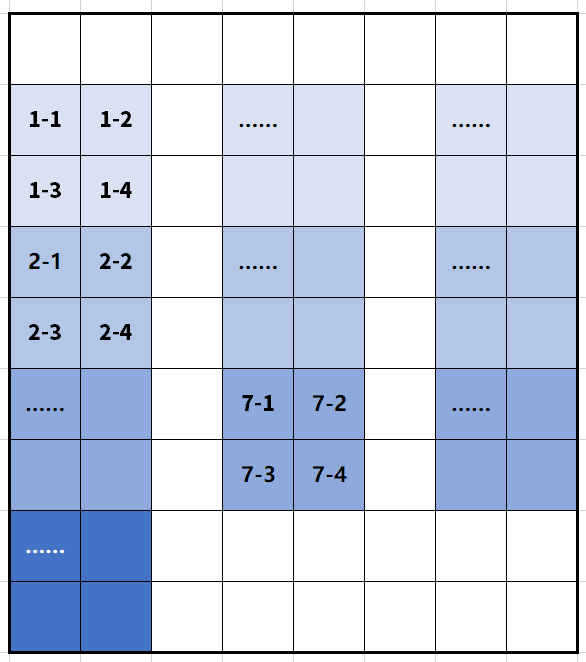

当时全市教育界都流行搞分组,大概就是反转课堂那一类的,鼓励学生和学生之间互相学习。于是我们的班主任海萍姐姐给我们按照班里排名排了个座位,班里恰好四十人,分十组每组四人,组内编号 1-4。规则很明确:一组 1 号是全班第 1 名,二组 1 号是第 2 名,依此类推至十组 1 号为第 10 名;一组 2 号是第 11 名,二组 2 号是第 12 名,直至十组 2 号为第 20 名;3 号对应 21-30 名,4 号对应 31-40 名。

于是咕咕就是第七组的一号了,而榕榕不出意外的是第一组的一号。我们两个组距离很远,她坐在最前排靠近门口的位置,我坐在班级后排中间的位置。

咕咕是个藏不住秘密的鸟,包括心里的活动也是没过多久就会露馅。

咕咕在有天晚自习的时候跟当时班里的班长说我喜欢上了一个女生,她的眼镜片很大,学习也很好。班长猜人很准,就这么两条信息就知道了我想说的是谁。班长人也很好,她不像班里的那群女生那么八卦,也不像那群男生那么爱起哄。后来咕咕周末回家又跟咕妈打电话时候说“榕姐姐我可是要抢你饭碗了哦”,咕妈也不做声,她懂,她太懂了。

由于强化班没上多久,我就喜欢上了她。而我们每个下午上完课都会有一两节自习课,走读生也要上。每到那节自习课我都会想起当时看过的一本小说(童话?),应该是郑渊洁的《驯兔记》,小说里学习学多了会长出长长的耳朵变成毛茸茸的兔子。所以那段时间每当我回到原班上自习的时候,我每写两道题就抬头看一眼左前方的她,看她的在夕阳下拉出的长长的背影,偶尔会想象她变成兔子的样子,有时候又恨不得自己变成兔子。

咕咕当时的同桌很敏锐,她能注意到我的一举一动,有天自习突然悄悄问我是不是喜欢榕榕,我当时震惊了,我说我表现得有这么明显吗,她笑着说这事全班差不多都清楚了,只是不告诉你和榕榕罢了。虽然也有可能是我的班长告密,但是原因已经无所谓了,总之就是我刚喜欢上没多久,这件事就差不多传开了。(没错咕咕是超级大漏勺)

初二的秋天就这么结束了,冬天过的说快也不快,说慢也不慢,那时的咕咕跟一同住校的这帮同学关系经营的还算不错,起码“大人们”不会找我麻烦,我也认识了一帮性格淳朴的好同学。晚自习下课回宿舍总是过不了多久就会熄灯,但是作业做不完的话又睡不安稳,所以我选择了把作业拿回去做,那时我带了一个充电宝,还有一个插到充电宝上就会亮的小灯,小灯应该还在家里的床头柜里藏着,充电宝我从初中用到了大二,终于还是因为容量衰减而光荣退休了。

那时候我每天晚上都会偷偷拿出充电宝和灯趴在床上写作业,不过这当然会违反校规,被发现的话免不了被没收。刚住校那段时间,我很害怕宿管老师给我装备收走,但后来我干的就越来越明目张胆了,他也知道我这么干,但是他不管我,因为他知道我是在学习,可能这就是成绩好的人在学校受到的好处吧。

鄂尔多斯的冬天还是很冷的,尤其是没有地暖的宿舍,每天回去都像是进了冷窖。好在家里就给我换了深冬时节盖的驼绒被子,那被子非常暖和。我还是一如既往的把数学作业拿回宿舍去做,那段时间学几何,也是中考数学的一大难点了,我记得当时遇到的一道题我死活做不出来,当时的心情很焦虑,但是时间确实不早了,我只能“含恨”睡去,那天晚上外面很冷,被窝很暖,我在被子里做着梦。我是万万没想到我的梦居然是睡前那道死活做不出来的几何题!那图形在我的梦里变化、对称又连线,我突然惊醒过来,看了一眼表,现在是2:30,而刚刚梦里的景象就是那道题的突破口!在梦里我把原本的图形沿着最右边的线做对称,再连接几条辅助线,想要的信息就完美的呈现在了眼前。我顾不了那么多,掏出小灯就站在窗台旁边往上写,外面很冷,速战速决。

咕咕的数学在学校里一直是数一数二的那种,其实一个劲的学数学对于提高成绩来说边际效应太大了,于是我不得不把目光放在我最不擅长的政治历史上。即便不喜欢这两科,一想到我需要成为能配得上她的人,这些东西也就不算什么了,大不了死记硬背嘛。

为了成为配得上她的人,只要我每天晚自习下课前把作业写完了,那我一定会把历史或者政治书带回宿舍去背,当时我给这两个课本画了非常详细的重点,还有非常清晰的学习计划,今天看这章,明天看另一章,正着一边,倒着一边,不说全部记住吧,中国历史上有过什么事件我还是能说上来的。

于是就在这样近乎变态(指吾好梦中做题)的学习状态下,初二上学期的期末我考了全校第八,全班第一,榕榕是全校第十,全班第二。我高兴坏了,那年寒假我天天在QQ上找她聊天,聊她喜欢的事情,聊我看到的视频和听到的歌,时不时还会一起出来在这小县城里找地方玩。

初二下学期,依旧是走班制,学校为了搞掐尖,让我们1-4名坐一组,第一第二名做同桌,以此类推,且每次考完试之后都会重新排座位。是的没错,我们下学期一过来就被学校安排成了同桌。

下学期我也依旧是住校,我不知道发生了什么,也许是家长会上老师向那些学习好的学生家长们拿我当例子说了一些类似“学生住校有助于学习”之类的话,这学期一过来住校群体里多了很多之前不住校的同学。最重要的是,住校生里多了一个榕榕!但总之就是那个夏天的夜里,我和她走的很近,我们有着说不完的话,玩不完的游戏,我感觉我活的就像是小说男主,我期待的一切都在慢慢向我走来。

那年夏天我永远难忘,我们班的住校生人都很好,每次吃完晚饭我们都会在操场上坐着聊天,夕阳下看着彼此的笑脸,我记得很深,学校操场的草皮老了掉草,盘腿坐着会粘一屁股的草屑,那几个一起住校的同学就说“你的屁股上有一堆Glass(Grass),然后我们就笑着说坐了一屁股的玻璃渣”。晚上下晚自习也会一起回宿舍,回去拿出住宿必备的暖水壶下楼打水,再路过房后的小卖部买点小零食或者泡面,时间过得很慢,我很喜欢。

初三 2018.09-2019.06

上了初三,学校进一步新增走班的科目,从原来的数学,加到语数英政史理化,除了体育课和微机课还会回原班,其他课全部都被分走了。事实上相当于我们彻底的分班了,原班里都没有我们这些人的座位了。

刚开学那天我因为一些事情没到学校,我是第二天正式上课,甚至早自习已经开始了才匆匆忙忙到的学校,新班级没有按照排名分座位的说法,大家都是随便坐,我本来是不抱着我们俩还能做同桌的期望的,我喘着粗气到了教室,他们已经坐在座位上开始早读,我第一眼就看到了远处窗边的她,她在背书,而她的旁边,是一个空着的座位,是的,大家都有各自的位置,包括迟到的我。我们依旧是同桌。

上了初三之后咕妈就进修回来了,咕咕我也就变回了走读生,我以为我和榕榕的生活会一直这样下去,一起考上市一中,然后去到同一所大学,在一座陌生的大城市里共度青春、白头偕老。是的我会想的很远。

初三上学期的冬天,我们玩的很好,从课上玩到课下,课下玩到课上,可能是因为太爱玩了我们俩成绩都有所退步(所以大家上课不要开小差口牙)然后被老师狠狠地训了一顿。她很喜欢追星,初二喜欢鹿晗,初三喜欢蔡徐坤,我当时对娱乐圈无感属于不鼓励不抵制的态度,看她这么喜欢,那我就跟她唠一唠,她说这些是她男神怎么怎么样的,她喜欢听他们的歌,看他们的综艺,而我会说不如打两把王者荣耀爽。

初三下学期开始,依旧是鄂尔多斯的春天,春寒料峭,她对蔡徐坤的热爱也越发的高涨,那年三月的一天自习上,我发现她在睡觉,她用那头自来卷挡住侧脸,不想让人看到她双眼紧闭的样子,但是她垂下去的笔杆证明了她其实走了有一整子了,可能是学的太累了,我就给她摇醒了,起初她对我的动作并不反感,醒了之后就继续做作业。

随着中考越来越近,她睡着的频率也越来越高,直到有一次下课交作业的时候她突然问我要作业抄,起初我以为是她可能偶尔几道数学题不会做,抄也就抄了,我没在意,因为那段时间她抄完了之后会问我怎么做的。后面抄多了之后我越来越觉得不对劲,我发现她一节自习课几乎都在睡觉,作业几乎完全没做,她的作业几乎全部都是抄的我的!我说:“你最近是不是睡着的频率有点高了,怎么作业都没写完”,她一句话都没说。

咕咕觉得有必要提醒一下她,毕竟中考要紧,有次摇醒她之后我小声说:“再这么下去不太好吧,加油罢中考没几天了。”

这一说可要了个亲命,她非常不耐烦的说“你管不着我,不用你管”。

到这里我发现她简直像是变了一个人,原来那个跟我无话不说的她不复存在了,她的小说也很久没更新了,她在学校里的给人的感觉就像是一个大闷罐,沉默寡言,郁郁寡欢。在当地那个小学校来说,全校前二十名才有机会进市一中,那次月考,她没考好,全校前三十都没进去,我大部分时候都是第十几名,后来几乎锁定在第8-15名左右。

2019.05,一个振动全中文互联网的事情发生了,蔡徐坤的鸡你太美横空出世,他的鬼畜跟科学家们第一次给黑洞拍的照共同火遍全B站,当时的B站没有现在这么现象级(当然现在也不怎么现象级),我们当地用这个的人也就少很多,我知道的全届三百多号人里也就三四个人在用B站,其它人要么抖音要么爱优腾。而我当时是B站的忠实用户,当年B站的所有风吹草动我都了解一二,看到蔡徐坤出现在B站起初我是比较高兴地,没想到她喜欢的东西也开始和我的兴趣出现交集,这太难得了。

可是鸡你太美对于蔡徐坤的粉丝来说确实是个黑点,我们班里那帮打篮球的人说鸡你太美的时候,榕榕会哭……是的她太爱蔡徐坤了,而鸡你太美就出现在5月份这个奇妙的时间,中考只有最后的两个月不到的时间,她选择了熬夜去跟网上的人对线,选择了自习课睡觉,选择了抄作业,选择了晚上在房间里关了灯拿手机手电筒当打call棒给她的哥哥远程打call。

她完全变了一个人,我喜欢的她不是这样的,所以我选择了放弃。

后来就中考了。